建築設備に関する問題がNo.9かNo.10に出題されます。建築設備については、「給水、排水その他の配管設備」「換気設備」「昇降機」「排煙設備」が頻出しています。この中でも昇降機、そしてエレベーター強度検証法という言葉が出てくる問題について重点的に覚える事を紹介していきます。

エレベーター強度検証法とは

まずはエレベーター強度検証法を見ていきましょう。令第129条の4第2項に定められています。

前項の「エレベーター強度検証法」とは、次に定めるところにより、エレベーターの設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の強度を検証する方法をいう。

一 次条に規定する荷重によつて主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)に生ずる力を計算すること。

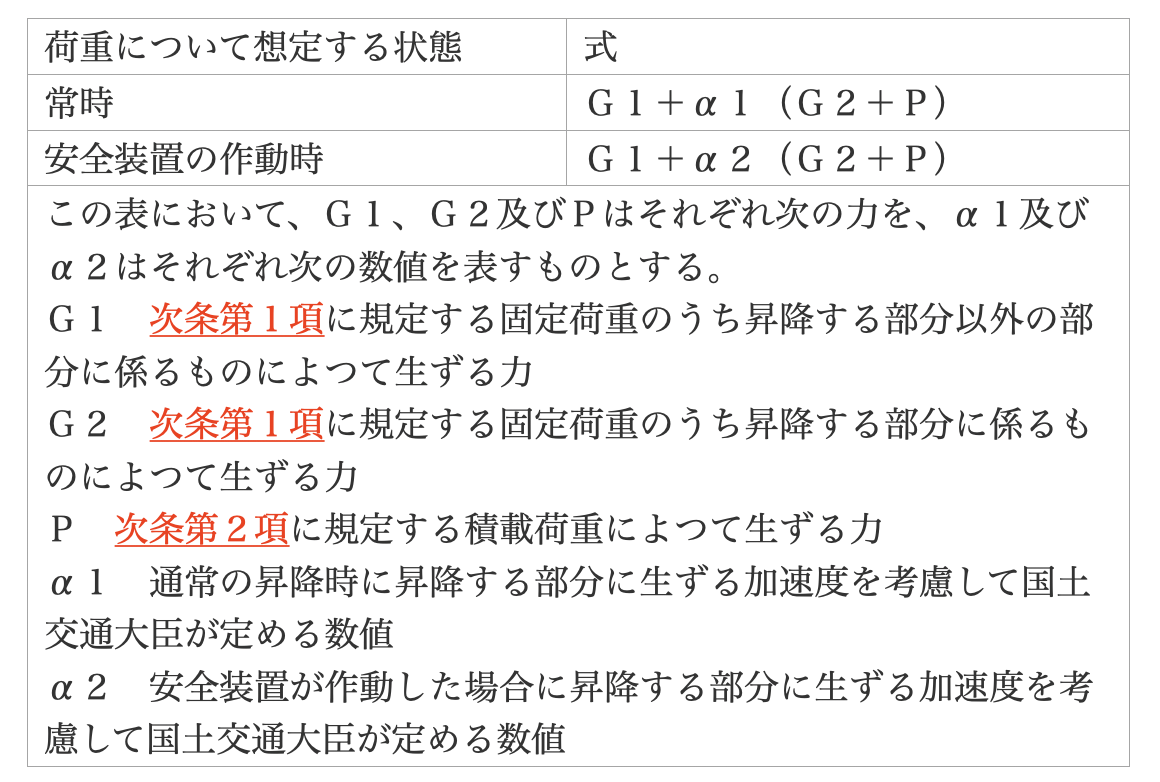

二 前号の主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置の作動時の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。

三 前号の規定によつて計算した常時及び安全装置の作動時の各応力度が、それぞれ主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、主要な支持部分等の材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた許容応力度を超えないことを確かめること。

四 次項第二号に基づき設けられる独立してかごを支え、又は吊ることができる部分について、その一がないものとして第一号及び第二号に定めるところにより計算した各応力度が、当該部分の材料の破壊強度を限界安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、当該部分にかごの落下をもたらすような損傷が生じないように材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた限界の許容応力度を超えないことを確かめること。

表の中の赤字の次条第1項はエレベーターの各部の固定荷重です。同じく赤字の次条第2項はエレベーターのかごの積載荷重です。

常時及び安全装置の作動時の各応力度の計算式を理解する。

令第129条の4第2項第二号の表の式を覚えておきましょう。H29年の問題ではこの式を言葉に置き換えた選択肢が出されました。G1はエレベータの各部の固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによって生ずる力でG2は固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力です。G1G2の違いは昇降する部分以外の部分か昇降する部分です。ややこしいですが覚えましょう。そしてPはエレベーターのかごの積載荷重です。式を見てみるとG1はそのままですが、G2とPの合計にα1もしくはα2を乗じます。α1かα2の違いは常時の応力度か安全装置の作動時かです。H29年の問題はエレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度についてはG1、G2、Pを合計した数値で計算したという選択肢でした。答えは誤っています。赤線で引いた部分のようにα1を乗じますのでG1、G2、Pの合計ではありません。G1、G2、Pを言葉で書いてあるのでややこしいですが、式を理解できてればわかります。覚えておきましょう。

かごを主索で吊るエレベーターで求められる性能

先ほどの令第129条の4第2項の文頭に前項の「エレベーター強度検証法」とは、と始まってますが、この前項というのは令第129条の4第1項の事ですが、エレベーター強度検証法という言葉が出るのは令第129条の4第1項第二号に出てきます。

エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊る構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。

一 設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

イ かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと。

ロ かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分については、通常の使用状態において、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃によりかごの落下をもたらすような損傷が生じないこと。

二 かごを主索で吊るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあつては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること。

三 設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、それぞれ第一号イ及びロに掲げる基準に適合することについて、通常の使用状態における摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものであること。

赤文字で記載してる部分が令第129条の4第1項第二号です。ここでエレベーター強度検証法により確かめる場合において、前号イ及びロに適合しなさいよという内容です。それでは前号イとロの違う所は「かごの昇降によって摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分」か「かごの昇降によって摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分」です。先ほどもあった部分以外の部分か部分かです。

エレベーター問題のワンポイントアドバイス

「かごを主索で吊るエレベーター」という文字が出てこれば、令第129条の4第1項第二号をみると思っておいて間違いないかなと思います。昇降機については令第129条の3から令第129条の11まで規定されていますが、その中で「かごを主索で吊るエレベーター」という言葉が出てくるのは令第129条の4第1項第二号だけなんです。ですので「かごを主索で吊るエレベーター」という言葉が出てこればこの条文を読んで聞かれるのはおそらく前号イ及びロを入れ替えた選択肢を出してくるかどうかだと思います。頭の片隅にでも入れておきましょう。

その他にエレベーターで出てくる問題といえば非常用エレベーターの設置やエレベーターの構造について出てきます。詳しくはまた別の記事で書いていこうと思います。今回はエレベーター強度検証法についての話でした。